2024年9月、56歳で亡くなったノンフィクション作家の佐々涼子。『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』など、エンディング業界に関わる著作も多く、悪性脳腫瘍への罹患を公表した2022年末以降も、迫りくる「自身の死」と向き合いながら、積極的な発信を続けた。彼女がその生の最後まで問い続けたものとはなんだったのか? あらためて考えてみたい。(文:門賀美央子)

ノンフィクション作家・佐々涼子。

人の終末期に関する諸問題――在宅医療、看取り、葬儀など――に関心がある向きならば、一度はこの名を目にしたことがあるのではないだろうか。

開高健ノンフィクション賞を受賞して出世作となった『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』は異国で客死した人の御遺体を故国へと送り届ける「国際霊柩送還士」の実態を描き、『エンド・オブ・ラフ』では在宅医療について迫っている。日本の入国管理問題を扱う『ボーダー 移民と難民』のように直接終末期とは関係ないテーマを扱った作品でも、視線の先にはいつも「生と死」があった。

そんな作家が、56歳という若さでこの世を去ったのはつい最近、2024年9月1日のことだ。神経膠腫(グリオーマ)という悪性脳腫瘍による、早すぎる死だった。

訃報がニュースとして流れると、SNSなどに追悼の言葉が次々投ぜられた。しかし、その多くはついに来る時が来たという諦念のもとに発せられていた。佐々が、己の寿命がいくばくもないことを公にしていたからだ。

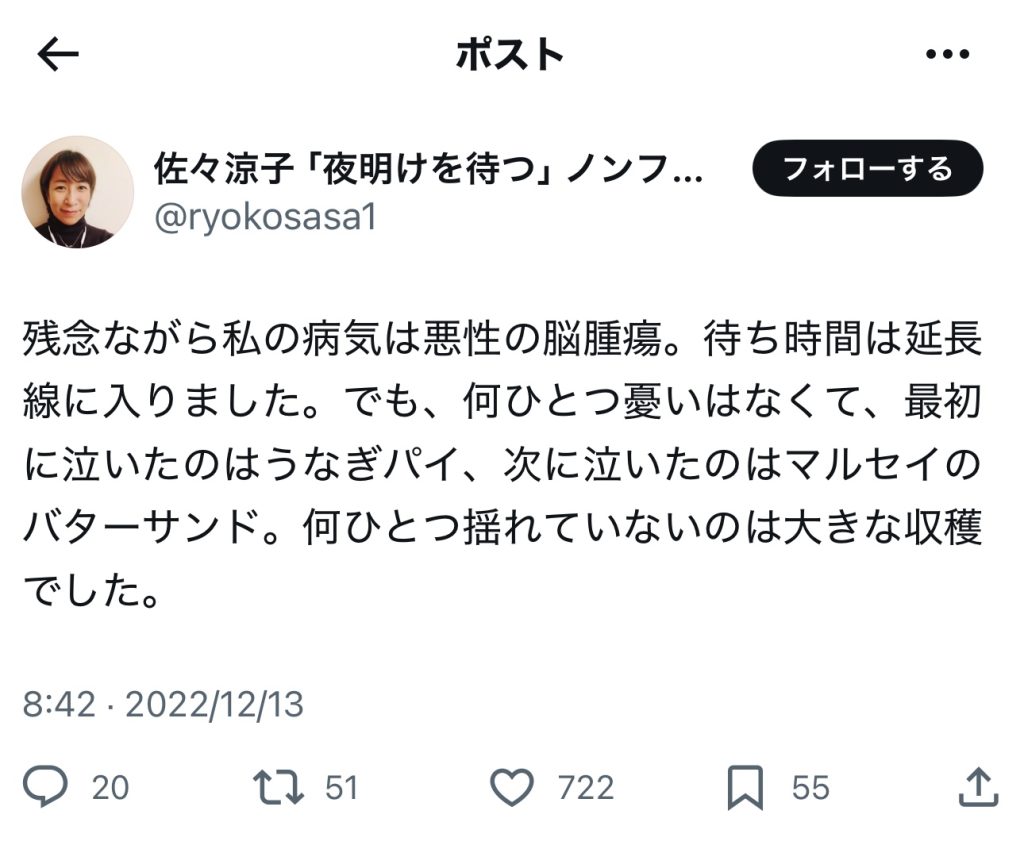

生前、自身のX(旧Twitter)アカウントで、自身の病状についてこんなふうにポストしている。

絶望的な事実を、淡々と、深刻にはならないようにユーモアを交えつつ、力強く伝えたのは作家の矜持ゆえだったのだろうか。けれども、ショックでなかったはずがない。この投稿を遡ることおよそひと月前、おそらく病名と緊急手術の必要性を告げられたと思しき当日に、青空を背景に咲く花の写真を添えた上で、

とだけ書いている。

何も知らなければ、それはただ心まかせに世界を切り取り、送信した感興のつぶやきとしか読めない。だが、時系列で眺めるとそうでないことは明らかだ。数日後、手術し、入院中であることが明かされている。

外界は変わらず美しい。だが、己の世界は一変した。

「嘘みたいよ」のひと言には、そんな気持ちが込められていたのではなかったか。

紆余曲折を経てたどり着いた「死の取材」

ここで簡単に彼女の経歴を振り返っておきたい。

1968年、神奈川県横浜市に育った佐々は、卒業と同時に結婚し、23歳で第1子を出産。その後すぐ第2子も生まれた。2児の母として、転勤族だった夫について各地を転々としながら、日本語教師をはじめ、レジ打ちや洋服の販売員などさまざまな職業を試してみた。だが、どれもしっくりこなかった。

ところが、39歳でフリーライターになるやいなや、5年ほどで大きな賞を受賞したのだから物書きが天職だった人なのだろう。

いずれの著作も、ワンテーマを長く取材し、現場に深く入り込んで実態を観察したルポルタージュである。ただ、特徴的なのは、しばしば小説のような著述方法が取られることだ。たとえば、『エンジェルフライト』は、こんなふうに始まる。

深夜、羽田空港国際線貨物ターミナル。エアハース・インターナショナルの社長木村理惠は、ジャンパーを羽織って、足早に遺体の処置車へと急いでいた。ターミナルに駐車してある処置車には、東アジアから到着したばかりの柩が乗っている。

〈中略〉

理惠は処置車に乗り込むと、すでに柩のそばで待機していた若い社員に声をかけた。

—佐々涼子著『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』より

「慎太郎、はじめよう」

まるでサスペンス小説の導入のようではないか。また、端々に本筋とは直接関係ない著者自身の過去や主観をはさみ込みもする。

こうしたスタイルのおかげで、読者は重いテーマでも身構えることなく本の世界に入っていけるのだ。ともすれば読者を選びがちなノンフィクション作品で、佐々が幅広いファン層を獲得していったのは、異例の書きっぷりあってのことだったのだろう。

佐々が取り上げるテーマは、葬儀然り、終末期医療然り、身近な問題であるはずなのに世間一般がさほど関心を持とうとしない、あるいは見ようとしないことばかりだった。だからこそあえて親しみやすい文章で、皮肉屋ならば“お涙頂戴”と揶揄しかねないような出来事でも臆さず記したのではないかと思われる。

しかし、彼女はなぜ物書きとしての主戦場に「生と死」の現場を選んだのだろうか。

『エンジェルフライト』の取材を始めた段階では、当の本人にもその理由がまだ明確になっていなかったようだ。

だが、取材中、国際霊柩送還士の誠実な仕事やそれに感謝する遺族たちの姿に触れていく中で、弔いの重要性に気づき、弔いを通して人は死と向き合い、やがて生の意味を理解していくものなのだと気づいていく。そして、その理解は2011年に起こった東日本大震災の状況を目の当たりにすることによって深まっていった。

『エンジェルフライト』のあとがきで、佐々はこの取材をするまで、彼女にとっても死は遠いところにある強烈な負の概念に過ぎなかったと告白した上で、葬式不要の風潮について読者に対しこう投げかけている。

家族や地域共同体の力が弱まり葬儀を維持できなくなったことや、昨今の葬儀の形骸化がその背景にあるのだろう。

ー佐々涼子著『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』より

だが今震災を経験して、弔いというものが人間にとっては本質的に必要なのだと私たちは理屈を超えて気づきつつある。葬儀は悲嘆を入れるための「器」だ。自らの力では向かい合うことができない悲嘆に向き合わせてくれるためのしくみなのだ。

日本では感情を表に出さないのが美徳とされてきた。ゆえに、遺族は葬式の場で存分に悲嘆にくれることもできず、会葬者への接待に心を砕き、社交辞令に頭を垂れねばならなかった。それが立派な態度として称賛される風潮が、かつては確かにあった。

そのようなふるまいが“喪の仕事”としてグリーフワークの中で一定の役割を果たしていたのは否定できないだろう。

しかし、感情表出を過剰に忌避すると、葬儀は悲嘆を入れるための「器」としての役割を果たせなくなり、単なる心理的負担に陥ってしまう。それが、葬式不要論の一因にもなったのではなかったか。

だが、葬儀は決して遺族のためだけにあるのではない。故人と関わったすべての人々――友人、職場の同僚たち、趣味仲間など悲しみを抱えることになる者すべてにとって必要な器なのだ。

『エンジェルフライト』には、海外出張先で亡くなった土木会社の社長が葬儀の場に運ばれてくるのを待ち構えていた社員たちの姿が描かれている。よい親方だったのだろう。喪服を着た若い男たちが、目を赤くしながら率先して柩の運び手をかってでる。もし、葬儀がなければ、彼らの悲嘆は行き先を失っていたに違いない。

家族葬や直葬が主流になる流れはもう止まらないのかもしれない。

だが、人とは“社会的動物”である以上、その死は決して家族だけのものというわけではないはずだ。かつては当たり前だった、けれども現代日本では忘れられようとしているそんな事実を、この挿話は改めて教えてくれる。

我々はどう悲嘆と向き合っていったらいいのかを学ぶ時期にきているといえるのかもしれない。

ー佐々涼子著『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』より

佐々の指摘はとてつもなく重い。

在宅医療の現場取材で佐々涼子が見たもの

『エンジェルフライト』の8年後、佐々は『エンド・オブ・ライフ』で死の一歩手前、終末期に入った病者の在宅医療の現場を書いた。取材期間は7年にわたったという。

この間、佐々は長く寝たきりだった自身の母を在宅介護の末、見送っている。主な介護者は父だった。極めて献身的に母の世話をする父。しかし、どれだけやる気があっても、時には父も押しつぶされそうになる。そして、娘たちにもその余波が来る。

子には子の生活があり、責任を持たなくてはならない自身の配偶者や子がいる。親のために万全を期したくとも、時には状況がそれを許してくれないこともある。家族に要介護者が出たら、おそらく誰でも遭遇する葛藤だろう。

そのため、取材を始めた頃の佐々は、決して在宅医療を心から支持する気持ちにはなれなかったという。

訪問看護師たちに聞いてみる。

「家で看取られたいですか?」

たいていの看護師は、その質問にびっくりすると、苦笑いして言葉を詰まらせたあと、きまり悪そうに「こんな仕事をしているけど、病院でいいわ」と言う。

〈中略〉

たとえ、医療や介護のチームのサポートが入ったとしても、家族を家に縛りつけることになるなら病院のほうがいい、というのが、在宅医療を手放しで賞賛することのできない、私の偽らざる感想だった。—佐々涼子著『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』より

佐々は、社会派の題材を扱いながらも、自身の感情を大切にする書き手だった。だから、在宅医療を取材するにしても、その素晴らしさを称えるだけの態度は取らなかった。むしろ否定的な心情があったのを隠そうともしていない。

そんな彼女が約10年後、自身が終末期を迎えた被介護者になった時、どんな選択をしたか。

答えは訃報にはっきりと記されていた。

佐々さんはおととし、悪性脳腫瘍と診断され、闘病生活を送りながら執筆活動を行っていましたが、1日夕方、神奈川県内の自宅で亡くなったということです。

—2024年9月2日配信、NHKニュースより

生と死を見つめ続けた作家は、在宅医療を選び、自宅からあの世に旅立つことにしたのだ。

その決断は、どのようになされたものだったのだろうか。結論からいうと、残念ながら今のところそれは詳らかにはされていない。

Xへの投稿や、亡くなる数カ月前にNHK『おはよう日本』で放送された短い映像で語られた断片的な言葉、そして遺作となった『夜明けを待つ』のあとがきに綴られた文章ぐらいしか推し量る術はなく、それらからもさほど大きな手がかりは得られない。

ただ、ひとつ考えられるのは、『エンド・オブ・ライフ』の実質的主人公である男性の生き様を見届けた経験が、決断の直接的な要因になったのではないか、ということだ。同書で佐々が取材した渡辺西賀茂診療所の看護師・森山文則氏は、取材期間中にがんを発症し、みずからが余命わずかな終末期患者となってしまった。渡辺西賀茂診療所は在宅医療のパイオニアで、森山氏はその中心人物だったが、在宅医療を提供する側から受ける立場になったのだ。

もう治らないとわかってから、森山氏は医療や介護の介入をほとんど受けることなく自宅で家族とともに過ごす日々を選んだという。患者自身はこれを「エクストリームな在宅」と呼び、佐々は「医療も看護もなく、療養という名も排した、名前のつかないありふれた日々」と表現している。決してきれい事だけでは済まない終末期を、どう生きたのか。患者本人だけでなく、周囲の人間の反応まで含めた今際の際を率直に書いた記録は、圧倒的なリアリティをもって、21世紀の日本で死ぬとはどういうことなのかを教えてくれる。

生と死を見つめたその先にあるもの

今現在、行政は国策として在宅医療を推し進めようとしている。だが、それはなかなか進展していない。背景には、患者自身の「家族の負担になりたくない」という思いがある。その気持ちは誰もが共感するところだろう。

だが、人に迷惑をかけたくない、という言葉に潜む暴力性を、近頃は強く感じる。

たしかにそれはひとつの愛の形だ。

しかし、私たちは命のリミットが迫っていても、まだよき家族、よき隣人でいなければならないのだろうか。

死を目前にしたわずかな期間ぐらい、己の満足を優先してはいけないのだろうか。

私たちは、一体誰に対して「よき者」であろうとしているのだろう。

多死時代に入り、数字の上だけ見れば死はどんどん身近になっている。訃報の多さがその証左だ。だが、葬儀が行われない、訃報すら意図的な遅延が慣習化する中、死はどんどん透明なものになっていく。

そうした風潮に抗うように、佐々は命の終わりをみずから公表した。終末期と死後に向き合うことで心の底から発した言葉、そしてその死に際した態度は、死の現実を遠ざけようとする現代社会に、もう一度「死との向き合い方」を再考するよう促しているのではないか。

森山さんが今も生きている私に影響を与え続け、私を動かしている。そうであるなら、果たして彼は死んでいると言えるのだろうか。

—佐々涼子著『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』より

『エンド・オブ・ライフ』のあとがきでこんな心情を吐露した心優しき作家が、みずからがこの世を去ることになって記した言葉を最後に紹介しておきたい。

いつか私にも、希望の本当の意味がわかる日が来るだろうか。

誰かが私を導き、夜明けを照らしてくれるだろうか。もし、それがあるとするなら、「長生きして幸せ」、「短いから不幸せ」、と言った安易な考え方をやめて、寿命の長短を超えた「何か」であってほしい。そう願っている。—佐々涼子著『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』より

【佐々涼子さんの主要著書】

『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』(2012年/集英社)

異国で亡くなった人々の遺体を故郷へ送り届ける「国際霊柩送還士」の仕事を通して、死と愛する人を亡くす悲しみに向き合うノンフィクション作品。遺族に寄り添い、尊厳ある送還を実現しようとする彼らの姿を描く。2023年にAmazon Prime にてドラマ化された。

『エンド・オブ・ライフ』(2020年/集英社インターナショナル)

終末期の在宅医療の実態を描くノンフィクション作品。終末期医療の現場で、さまざまな死に方をする患者や、それを見守る家族、そして寄り添う医師や看護師の姿から、死の本質、そして生きる意味を問い直す。

『夜明けを待つ』(2023年/集英社インターナショナル)

初のエッセイ集。長年「死」を見つめてきた著者が、各媒体で綴ってきた随筆が集められている。世界各国での仏教修行体験や、新宿歌舞伎町での取材経験などを通して感じ、考えた佐々の軌跡を読むことができる。