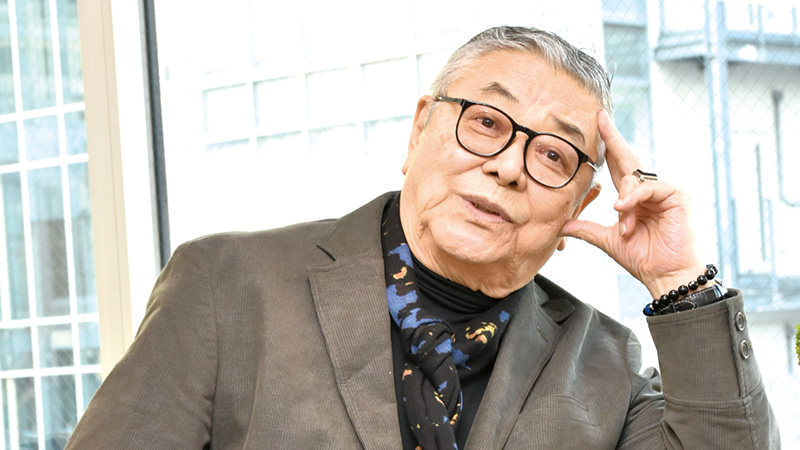

俳優の中尾彬さんが2024年5月16日、心不全のため東京都内の自宅で亡くなった(享年81)。妻で同じく俳優の池波志乃さんによれば、中尾さんは今年に入り足腰が悪くなり体力も落ちていたものの、リハビリに前向きに取り組み、可能な限り取材を受けていたという。ところが、5月15日に容態が急変、16日の夜中に池波さんの見守る中、静かに息を引き取ったという。

中尾さんは趣味人、家庭人でもあり、10年ほど前からは“終活実践者”でもあった。池波さんとともに自己流の終活に励み、それをメディアに積極的に発信していた。2018年には夫婦連名の書籍「終活夫婦』(講談社)を出版し、本誌2019年4月号(当時は「月刊仏事」)でも取材に応じている。ここでは、そんな中尾さんの追悼企画として、俳優としての軌跡を振り返りつつ、「中尾&池波流終活」について改めて紹介することにする。(文:溝呂木大祐/本文では敬称略)

1942年8月11日、千葉県木更津市で生まれた中尾は、画家を目指して1961年に武蔵野美術大学油絵学科に入学する。しかし、思うところがあり方向転換を決意。日活ニューフェイス第5期生のテストを受け、合格して俳優の道に進むことにした。当時の日活は石原裕次郎や小林旭らが看板スターとして君臨していたが、赤木圭一郎の事故死という衝撃的な出来事があった。そんな状況下で、同期の高橋英樹はスター街道をひた走っていくが、中尾はドロップアウトしてしまう。同じような作品ばかりが量産される当時の映画界、他社の作品には出られない専属俳優の立場に閉塞感を感じたため、1年余りで日活を退社し「劇団民藝」に入団する道を選んだのだ。

劇団にて演技の基礎を徹底的に学び、キャパシティを広げたことは、結果的に大きな財産となった。以後、最晩年まで時代の変化や自身の加齢に対応し、さまざまな傾向の役を器用に演じることができたからである。それこそが、中尾彬という俳優の本質ではないだろうか。

ジーンズ姿の“金田一耕助”、ゴジラから『翔んで埼玉』の変幻自在

日活をやめて劇団に入った中尾だが、映像への興味も強く、並行して映画、テレビドラマへの出演も続けた。当初は痩身だったこともあり、二枚目俳優の扱い。加賀まりこが演じた小悪魔的なヒロインの魅力が語り草になっている映画『月曜日のユカ』(1964年)では都会的な青年役、『内輪の海』(1971年)という岩下志麻主演のサスペンス作では考古学の研究者役で出演。どちらもヒロインの相手役、イケメン枠だといえる。

初の単独主演映画となったのが、横溝正史原作の映画『本陣殺人事件』(1975年)だ。演じる役は名探偵・金田一耕助である。原作とは異なり映画が公開された70年代が舞台の作品だったため、中尾版の金田一は、上下ジーンズ、サングラスという独自のスタイル。同作は中尾の存在を強くアピールするものだった。ただし、首にねじった布は巻いていない。

恰幅がよくなった30代後半以降には悪役を演じることが増えていく。1978年に始まった『暴れん坊将軍シリーズ』(テレビ朝日系)では、徳川吉宗(松平健)を追い落として自らが将軍になろうとする尾張大納言宗春役が当たり役に。池波と共演した映画『誘拐報道』(1982年)では悪徳高利貸しを好演。さらに『極道の妻たち 最後の戦い』(1990年)からやくざ映画に本格参入した。眼光が鋭く、声が低い中尾にやくざ役は当然ハマり、以後は十八番となる。

『本陣殺人事件』の6年後、中尾は同じ横溝正史原作の映画『悪霊島』(1981年)に出演する。ここで中尾が演じたのは金田一耕助ではなく、早々に殺される島の神主だった。制作会社、配給会社は異なるが、金田一を演じた俳優がその後、別の金田一作品で殺人事件の被害者を演じる例はほかにない。そこにも中尾のキャパシティの広さが現れている。

一方で、中尾のキャラクターは、貫禄が求められる重鎮役、大物役でも重宝された。NHK大河ドラマ『炎立つ』(1993年)の後白河法皇役は堂々たるものだった。「平成ゴジラシリーズ」の常連となり、『ゴジラvsメカゴジラ』(1993年)以降、ゴジラを倒すことを目的とした組織の司令官役でレギュラー出演。さらに、「ゴジラ・ミレニアムシリーズ」にも別の役で再登場し、ついには総理大臣を演じるまでになった。

悪役、大物役を次々に演じた中尾は前後して、1994年に『ゲッパチ!UNアワー ありがとやんした!?』(フジテレビ系)でバラエティ番組に進出。これをきっかけに、コミカルな役にも幅を広げた。コミックを原作とした『GTO』(フジテレビ系)の内山田ひろし教頭役、『翔んで埼玉』(2019年)での強烈な東京都知事役などは当たり役だ。『木更津キャッツアイ 日本シリーズ』(2003年)では櫻井翔が演じたキャラクターの30年後を演じ、『犬とあなたの物語 いぬのえいが』(2011年)や『ヒロイン失格』(2015年)には中尾彬本人役で出演し笑いを誘った。いつの間にか、画面に登場するだけで面白いと感じられるようになっていったのだ。自身もそれを理解し、求められる芝居に積極的に取り組んだ。

ここに挙げた以外にも、時代劇や刑事ドラマへのゲスト出演が多く、2時間サスペンスドラマでも欠かせない存在だった。脇役でこそ光り、強いインパクトを残し、作品に厚みをもたらす俳優だった。そして、時代ごとに変わるニーズを把握し、柔軟に対応していた。だからこそ、飽きられることがなかった。若い世代などは、その存在をバラエティ番組で知った人も多いかもしれない。しかし、中尾彬は半世紀以上も第一線で活躍し続けた稀有な俳優であることを記憶にとどめておきたいものである。

中尾彬初の単独主演映画。ジーンズ姿の金田一耕助のキャラクターや、怪奇的雰囲気で今でもコアなファンが多い作品。(写真はキングレコード発売のDVD版)

12歳年下の池波志乃との出会い ふたりに訪れた“大きな試練”

仕事が順調だった中尾が12歳年下の池波志乃と親しくなったのは1977年のこと。テレビ時代劇での共演がきっかけだ。落語界の名門に生まれた池波と、多趣味で芸術家肌の中尾は、初対面で意気投合。酒の話から始まり、本の貸し借りを通じて距離を縮めた。翌年に結婚したふたりは、夫婦揃ってのメディア露出も多く、ただ仲の良い俳優夫婦というだけでなく、“粋”な世界を知る男女として認知されるようになった。それまでは、“プレイボーイ”として週刊誌を賑わせていた中尾も愛妻家へとイメージチェンジした。

それから長い時間が流れ、中尾が大きな試練に向き合うことになったのは、60代後半の2000年代後期のことだ。池波が2006年に「フィッシャー症候群」を発症し、翌年には中尾自身が「急性肺炎」と「横紋筋融解症」で緊急入院する事態となったのだ。中尾は生存率20%と医師から宣告されるほど深刻な状態だった。しかし、療養の甲斐あり、幸いにもふたりとも元気に暮らせる日々を取り戻す。以後、夫婦の終活がスタートした。

俳優として状況変化に臨機応変に対応してきた中尾は、私生活でも自分たちが置かれた状況を理解し、やるべきことに取り組むのだった。

「終活は、夫婦のどちらかが弱っているとできません。気が弱っていると、自分だけフェードアウトされちゃったように感じるから。現役の元気な時に始めるべきですよ」(中尾)

「早くから自分たちの歴史を整理すれば、立ち止まってゆっくり考えることが楽しみになるかもしれないし、片付けをしているうちに新しい趣味ができるかもしれない」(池波)

ふたりはかつて、「月刊仏事」2019年4月号においてこのように語っていた。つまり、人生の最終章を楽しく豊かに過ごすための活動こそが「終活」だという考えを共有するようになったのだ(以下の発言もすべて同号より)。

まず遺言書を作成し、次に墓の用意をした。

「私たちはたまたま土地があったからお墓を建てましたが、お墓を建てておくかどうかではなく、自分たちでどうするかを決めておくことが大事という考えです」(池波)

“これからを楽しむための活動” 中尾&池波流の「スマート終活」

次の段階では、さまざまな所有物を整理した。まずは、大きなものから手をつけようと、沖縄県や千葉県に所有していたアトリエや別荘を売却。その後、あらゆる物資を大量に処分していく。ただし、本当に残したいもの、生活を彩ってくれそうなものは残した。かつ、処分すべきか判断に迷ったものはしばらく手元に置き、再評価する機会を設けた。

もともと中尾と池波には、本をきっかけに親密になった歴史がある。どちらも大変な読書家だ。池波はミステリー小説のコレクターであり、中尾も美術や料理の本など貴重な書籍を多く持っていた。それらは、「興味を持ってくれる人に手に渡ればいい」と感じ、それぞれの専門の古書店に引き取ってもらった。

こうした活動により、スッキリと気持ちを切り替えることができた。ただし、あくまで豊かに暮らすことが目的なので、以後は物資を一切、増やさないということではなかった。

「今までは買うことが一つのステータスになっていたけれども、そういう買い物もしなくなりました。でも、新しい物に合うものはまだまだ買いますよ。終活は死に支度ではなく、これからもよりよく生きていくためにすることですから」(中尾)

「終活とは、未練を断ち切るための『終』、そして、次の活動のための『活』なんですよ。今までのいらないものを捨てて、今に相応のものを新たに買う。終わりのためではなくて、これからを楽しむための活動です」(池波)

こうしたふたりの発信で、終活に対するイメージを変えた人も少なくないだろう。

池波は中尾の死に際し、所属事務所を通じてコメントを発表した。

「あまりに急で変わらない顔で逝ってしまったので、まだ『志乃~』と呼ばれそうな気がします。叶いますならば『中尾彬らしいね~』と笑って送ってあげてくだされば幸いです」

スマートに終活を済ませ、晩年まで俳優業を続け、最期まで人生を楽しみ、元気なイメージのまま去っていった。その最期はまさに中尾彬らしいものだった。